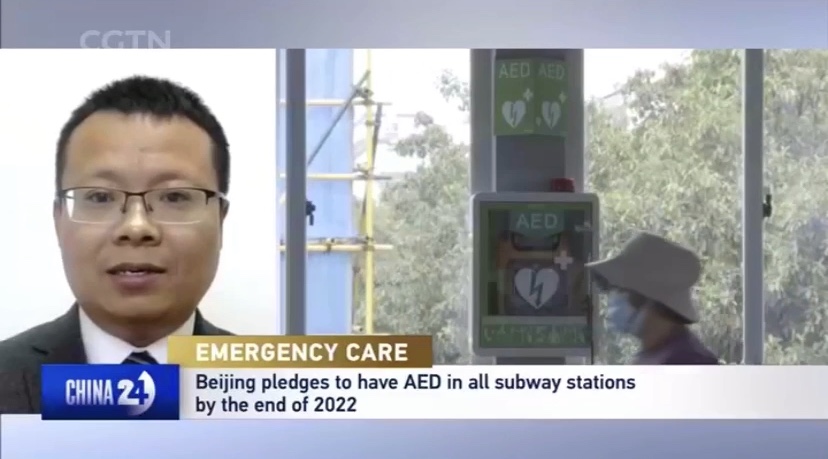

上海交通大学国际与公共事务学院博士生导师、上海交通大学-耶鲁大学卫生政策联合研究中心执行主任赵大海,自新冠肺炎疫情暴发以来,对于新冠疫情暴发、防控以及医疗卫生体制改革第37次接受中央电视台直播专访,也是第59次接受央视、上视专访。2020年10月28日,赵大海在中央电视台英语频道的《中国24小时》节目,就北京市于10月27日开始启动轨道交通车站配置自动体外除颤仪(以下简称AED),所引发的关于动体外除颤仪的普及和使用等话题进行了直播访谈。现将专访内容翻译并摘录如下。

主持人:正如在前面所报道的,使用像自动体外除颤器(AED)这样的医疗设备需要一定的知识水平。您认为中国人对设备本身和应该使用的方式了解多少?

赵大海:我认为大多数中国人当前还不知道如何使用自动体外除颤器。事实上,很多中国人都从来没有听说过这个设备。在使用自动体外除颤器方面,虽然学习的难度并不大,但政府和卫生部门应该帮助普通市民了解如何使用自动体外除颤器。尽管普通市民可以在短时间内学会如何使用这个设备,但要使得社会上大多数人在短时间内掌握急救医学的基本知识却并不容易。例如,如何识别一个人是否需要自动体外除颤器,这取决于基本医学知识。因此,政府、社会、媒体等应运用各种方式,帮助公众了解急救医学的基本知识。此外,简易的急救医学常识并不是很难,大多数人都是能够学会的。

主持人:许多人对使用自动体外除颤器犹豫不决,因为他们担心一旦使用不当会承担相应的后果。公众的这种担心有必要吗?公众真正需要担心的是什么?

赵大海:大多数中国人没有勇气去救一个处于亟待急救状况的人。即使每个人都知道如何使用自动体外除颤器,但也只有很少的人敢使用自动体外除颤器来救人。因为任何需要自动体外除颤器的人都必定身体处于高度危险之中,想要施救的人必须考虑自己是否会卷入不必要的麻烦。在过去的几年里,社会上总是讨论一个故事,"如果一个人摔倒马路上,你敢不敢去扶起来"。对于一个倒在马路上的人,大多数人都不敢去扶,更何况是一个需要使用自动体外除颤器的危重病人。因此,这就很容易判断出大多数人都不敢使用自动体外除颤器去救人。

事实上,根据《中华人民共和国民法通则》第184条的规定:因自愿实施紧急救助行为造成受助人损害的,救助人不承担民事责任。因此,公众没有必要担心使用自动体外除颤器救助他人所造成的法律后果。公众只需要掌握如何使用自动体外除颤器,并尽快掌握基本的紧急救治常识即可。与此同时,政府相关部门和社会组织应着力促进在全社会形成公众敢使用自动体外除颤器去救人的社会风气。